Nous

collectionnons ces petits récipients de verre et autres

matières qui ont permis de nourrir les tout-petits...

sachant téter. Certains bébés

« tombent trop tôt du nid » ou naissent avec des

malformations labiales (lèvres) et/ou palatine (palais),

ce qui empêche le nouveau-né de téter correctement avec

risque élevé de fausse route. En feuilletant mes

ouvrages anciens sur l’alimentation du nourrisson, il y

a très souvent à la fin du livre un petit chapitre sur

la prise en charge du nouveau-né prématuré. Peu de

détails pour la plupart car nous en sommes qu’aux

balbutiements de la néonatologie, mais néanmoins

intéressant : comment faire boire du lait à un (très)

petit être humain qui n’a pas ou peu acquis des réflexes

de succion dû à son immaturité neurologique. Les

méthodes ont été diverses et certaines ont toujours

cours aujourd’hui mais avec des matériaux « modernes »

et si quelques une nous paraissent inadaptées, elles ont

néanmoins le mérite d‘avoir sauvé des enfants.

« Il est si rare de voir un enfant dans la suite qui est

véritablement né à sept mois, que de mille à peine s’en

rencontre un seul qui échappe. »

Mauriceau, 1721.

Au milieu du 19ème

s. à la Maternité de Paris, un enfant sur 19 naît

prématurément, et ceux, dont la grossesse a été menée à

terme, sont de poids et tailles inférieurs à la normale.

La cause des accouchements précoces sont les conditions

de vie des mères : la misère, les travaux à la

manufacture, l’alcoolisme, les maladies pulmonaires,

mais la syphilis se retrouve au 1er rang.

La néonatologie

est une discipline qui a vu le jour dans les années 1850

: « comment protéger, sauver le petit d’homme venu au

monde trop tôt ? ». Des hommes de sciences, affectés par

la forte mortalité des enfants nés avant terme, vont

effectués des travaux pour les alimenter. Avant le

milieu du XIX è, tout enfant ayant des difficultés de

nutrition était voué à une mort certaine. C’est à cette

même période que la première couveuse va voir le jour,

combinant ainsi alimentation et thermorégulation. Elle

connaît depuis plus de cinq décennies un formidable

essor, ses besoins s’adaptant au progrès techniques dont

la médecine ne cesse de bénéficier.

|

|

On a

mis en évidence dans les années 1890 la

différence entre un enfant ayant le réflexe de

succion mais trop faible pour s’alimenter et un

enfant dont le stade d’immaturité neurologique

ne lui permettait pas d’avoir ce réflexe.

La 1ère

description de gavage date de

1852 , a été

expérimentée par un certain Marchant (de

Charenton), mais

source non trouvée pour la méthode.

1°

En 1853, un procédé du nom de « Henriette »

(Dr Henriette, Bruxelles) a été utilisé

jusque dans les années 1930. L’enfant tenu

horizontalement, le lait était versé

alternativement dans une narine puis

l’autre à l’aide d’une cuillère dont

l’extrémité comportait un petit goulot afin

de faciliter l’écoulement du liquide. Le

lait

était

entraîné par l’air de l’inspiration dans les

fosses nasales, et provoquait dans le

pharynx des mouvements de déglutition.

Henriette remplaça plus tard sa cuillère

contre une seringue ou un compte-gouttes. Ce

procédé néanmoins délicat était très

encourageant à ses débuts car il permis de

sauver aussi des enfants atteints de brûlure

du pharynx, de malformation

bucco-pharyngée,

muguet... Mais ce mode d’allaitement assez

courant, avec

l’inconvénient

d’être à la portée de mains non

expérimentées, provoquait parfois

éternuements, toux et risquait de développer

une broncho-pneumonie lorsqu’il y avait

absence de déglutition.

Gavage par le nez à l’aide d’une cuillère. 1er

tiers du 20ème s. |

2°

Un « biberon aérogène » a été mis au point fin 19ème

s. (années 1890) pour alimenter les nourrissons ne

pouvant téter. Le lait était éjecté dans la bouche de

l’enfant à l’aide une pelote en caoutchouc adapté à l’un

des orifices du biberon. La seule pression de cette

boule, combinée avec le jeu d’une soupape disposée à

l’extrémité du tube plongeur, suffisait à faire

parvenir le lait à la bouche de l’enfant. L’injection du

lait pouvait se faire aussi par les narines. Pas de

gravure de ce biberon.

|

|

|

|

Biberon « Rémond

» pour prématuré sachant téter. 1950. |

|

Tétines pour prématurés. Angleterre.

1940-1960. |

3°

Procédé des deux cuillères : employé pour la 1ère

fois par Mme Mirzayants

(Marseille). Le principe consistait à introduire dans la

bouche de l’enfant l’extrémité d’une petite cuillère que

l’on maintenait en place légèrement inclinée, et, à

l’aide d’une seconde cuillère, on versait dans la

première, comme dans un petit entonnoir, la quantité de

lait nécessaire pour le repas. Le lait, conduit par la

première cuillère comme par une gouttière, arrivait

jusqu’au pharynx qui, par action réflexe, se

contractait. L’enfant faisait de petits mouvements de

succion et de déglutition. Ce procédé, si commode

soit-il, fut peu usité.

Des médecins

américains ont préconisé d’utiliser des pipettes au lieu

de

cuillères

dans les années 1940.

|

|

|

|

|

Pipette compte-goutte munie d’une poire en

caoutchouc. 1er tiers du 20ème

s. |

|

Compte-goutte. Angleterre. 1970-1980. |

L’utilisation

d’une cuillère pour nourrir un enfant n’ayant pas la

force de téter mais avec réflexes de déglutition s’est

largement démocratisée durant un siècle (années

1850-1950).

|

|

|

|

|

Alimentation à la cuillère, USA 1940. |

|

Cuillères dont l’extrémité permet une

meilleure préhension buccale et réduit le

diamètre du débit du lait.

Mais peut-être ces objets ont-ils aussi été

utilisés pour le gavage par le nez. |

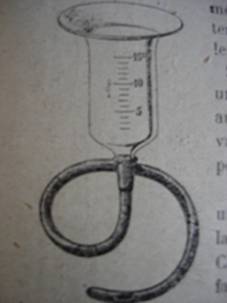

4°

Le gavage ou nutrition entérale

telle que nous le connaissons aujourd’hui a été mise au

point par Tarnier (chirurgien et obstétricien, inventeur

des forceps !). Cette méthode de nutrition a été

introduite à la

Maternité le 22 mars 1884. Tarnier n’est pas l’inventeur

du procédé de gavage mais l’a perfectionné et vulgarisé

son emploi. « L’appareil de gavage se compose tout

simplement d’une sonde en caoutchouc rouge identique à

celle utilisée pour le gavage et lavage de l’estomac de

l’adulte mais dont le diamètre est réduit, au bout de

laquelle on ajoute une cupule de verre, type bout de

sein artificiel, ou un petit entonnoir en verre gradué.

» 15 à 20 cm de sonde était introduite dans l’oesophage

du nourrisson, et le lait était versé ou injecté

lentement à l’aide d’une seringue dans par son orifice.

L’entretien du tube se faisait après chaque gavage par

un trempage dans une solution d’acide borique.

|

|

|

|

|

|

|

Entonnoir gradué muni d’une sonde. Fin 19ème

s. |

|

Bout de sein en verre muni d’une sonde. Fin

19ème s. |

|

Gavage à l’aide d’une sonde. Etats-Unis.

1940. |

Les premières

sondes utilisées n’avaient pas le diamètre

d’aujourd’hui. La sonde était introduite par la bouche à

chaque gavage, provoquant nausées et vomissements. Le

passage répétitif d’une sonde dans l’œsophage provoque à

très cours terme des lésions. Aucune mention à ce sujet

n’est évoquée dans les ouvrages traitant de

l’alimentation du prématuré. L’introduction de la sonde

par le nez a été expérimentée mais très souvent

impossible du fait de l’étroitesse de la cloison nasale.

Avec l’apparition de nouveaux matériaux, le diamètre des

sondes de gavage s’est considérablement réduit pour un

plus grand confort des tout-petits.

Aujourd’hui,

nous n’utilisons plus le terme « gavage », il a été

remplacé par « nutrition entérale

».